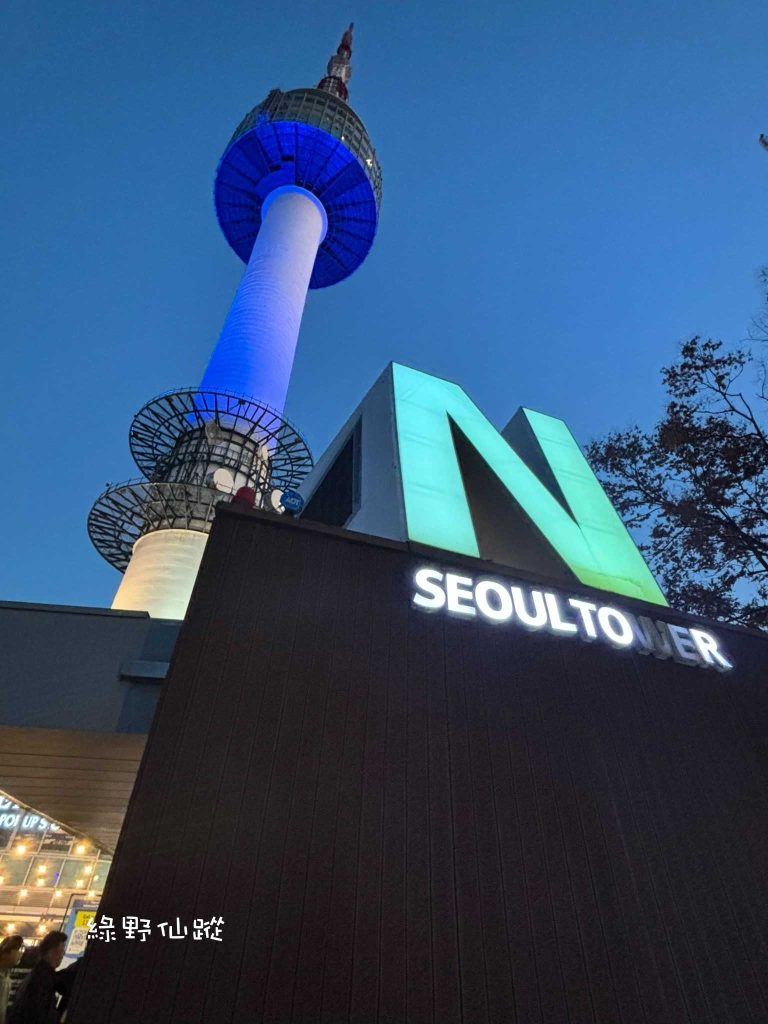

首爾三人行 >> 最後瞎拼

簡樸的綠,讓人想起野外的平靜。

♥️ 澳門4天3夜遊 ♥️

【澳門小旅行】➤➤ 縮影 28.09.2024~01.10.2024

【澳門小旅行】➤➤ Day 4 ➤ 路環 01.10.2024

【澳門小旅行】➤➤ Day 3 ➤ 氹仔 30.09.2024

4天3夜小旅行,來到告別時刻。

這一趟旅行,終於為了自已而來。

從前只為別人買手信,這一次為自己,為孩子。

路環 Coloane (Ilha de Coloane)

路環是澳門發展最晚的地區,也是目前唯一不設娛樂場的地區。當澳門半島早在百年前就成為國際商港時,路環仍然保持原始的山林沙灘景觀、漁村風情,吸引不少懷舊遊客,是澳門最迷人的世外桃源。近年,因為路氹城串連氹仔和路環,讓更多人發現路環的美,無論是漫步黑沙灘和竹灣海灘、參觀澳門大熊貓館和馬祖文化村;或是以路環市區為中心,逛逛周邊的聖方濟各教堂、十月初五馬路、傳統雜貨、百年寺廟、安德魯餅店;甚至經由蓮花大橋、路氹城邊檢大樓,前往澳門大學的橫琴新校區逛逛,都能充分放鬆,享受另一種悠閒假期。

臨走前,來路環走走。

體會了澳門半島與氹仔的冷清,對於路環我抱著可能變荒蕪的可能而來。

在乘搭計程車的路上,原計劃前往的「漢記咖啡」,司機大哥說今天國慶日可能沒開業,於是我們就選擇旅遊書介紹的另一間位於路環的茶產廳「路環輝記美食茶座」。

誰曉得,「輝記」因國慶日竟然休假。

於是,我們轉而到「里斯本地帶餐廳」打算離開前再吃一頓葡國菜。

結果,他們也因國慶日大門深鎖。

路環碼頭麵館。

路環的確比以前變得更無生氣,這裡的店鋪若不是被疫情摧殘,就是因國慶日無營業。

最後,我們來到這家麵館。

魚翅花膠湯麵、豬扒包,熱奶茶。

隨性的選擇,反而讓我們有意外收穫。

這頓午餐出奇的好吃。

只不過得附額外的20%假日服務費。

這種時候,這個地方,只求溫飽。

這個故事告訴我們,出國旅行應盡量避免當地的公定假期。

安德魯餅店 Lord Stow’s Bakery

「安德魯餅店」於1989年開業,以售賣蛋撻聞名。創始人安德魯使托Andrew Stow在葡萄牙吃到Belem的傳統點心Pasteis de Nata後決定在傳統食譜上加入自家的創意,以英國式的糕點作法,創作出廣受歡迎的葡式蛋撻,令港澳人趨之若鶩。「安德魯餅店」原為安德魯夫婦經營,後來夫婦離婚,老闆娘另設「瑪嘉烈餅店」,同樣以蛋撻為主打食品,之後甚至將秘方轉售於「肯德基快餐店」,使到蛋撻的名稱與美味快速開展,至於兩家的口味似乎各有所長。2007年,安德魯於隔幾條街開設分店「安德魯花園咖啡室Lord Stow’s Garden Cafe」,寬大的廚房除了支援老店,也負責供應咖啡室所出售的美食,店內的蛋糕、沙拉,以及三文治麵包,都是在這個廚房新鮮自製。

絕大部分的遊客來路環是為了「安德魯」蛋撻而來。

所以,來到這裡不能錯過。

嘗後感,相比他的前妻「瑪嘉烈」蛋撻,「安德魯」蛋撻甜度較強,撻皮也較厚,我們比較喜歡「瑪嘉烈」的口味。

在小巷內發現這間名為「漢記」分店的咖啡店。

懷抱著希望入內一探究竟,店員確定他們是分店,喜出望外的點了一杯手打咖啡。

旅遊書形容:“「漢記」最馳名的是手打咖啡,據老闆説,咖啡是用山泉水沖泡,加上柴火燒煮的特殊香氣,成為「漢記」咖啡的特色。而手打的意思是會攪拌400次,形成表面的泡泡。“

盛裝在紙杯的手打咖啡,單是容器已讓我們對「漢記」的印象大打折扣。

而所謂的”手打咖啡”,那位女店員攪拌少於4次,更別說400次。

送上咖啡,她即繼續觀賞她的手機視頻及做白日夢打瞌睡。

至於咖啡的味道,跟我家的三合一咖啡無異。

好消息,回程航班更改時間,將提早抵新。

廉價航空不附餐飲服務,登機前享用最後的澳門晚餐。

這場美食之旅,坦白說有點失望。

食物品質下降,沒達到我所期待的水準。

近期改變了旅遊模式。

選搭好的航班,入住舒適的酒店,嘗地道的美食,慢遊並適度放空。

每一個小旅行都很隨性,下一個不曉得是什麼時候,也不知道目的地何方。

一切的一切,

隨。心。所。欲。

♥️ 澳門4天3夜遊 ♥️

【澳門小旅行】➤➤ 縮影 28.09.2024~01.10.2024

【澳門小旅行】➤➤ Day 4 ➤ 路環 01.10.2024

【澳門小旅行】➤➤ Day 3 ➤ 氹仔 30.09.2024

氹仔 Taipa (Ilha da Taipa)

與澳門半島隔著大海的氹仔,面積僅7.6平方公里,自從澳氹大橋、西灣大橋和友誼大橋等3座大橋相繼落成與填海後,氹仔原來純樸的風貌已產生改變,而澳門政府還是極力保存氹仔原有的特色,無論視覺景觀和風貌,都和路氹城截然不同。特別是南端的舊城市中心,除了當年葡萄牙高級官員官邸轉型的龍環葡韻住宅式博物館、氹仔唯一的天主教堂嘉模聖母教堂,洋溢浪漫悠閒的歐洲情調;官也街和地堡街附近,中式與葡式建築在此交錯,美味的民間小吃和傳統糕點店林立,都是氹仔不能錯過的焦點,許多選擇下榻於路氹渡假區的遊客,經常搭乘酒店的免費接駁巴士前往官也街,品嘗美食之餘,再開心採買伴手禮。

官也街 Rua do Cunha

氹仔島上古樸風味的「官也街」,短短約100公尺長的街道,匯聚澳門各種小吃和糕點,應有盡有。如莫義記大菜糕、誠昌飯店的水蟹粥、大利來的豬扒包,而全澳門僅此一家的「晃記餅家」也座落於此,店內的手工酥餅如雞仔餅、老婆餅、鮑魚酥、肉鬆捲等大受好評。另外兩家市佔率極高的「鉅記餅家」就在這條街上開了好幾間分店,加上其他不走連鎖店的個體戶,共有10多家手信店。沿途可不斷試吃澳門傳統的杏仁餅、花生酥,以及多達10幾種口味的豬肉乾、牛肉乾,每個人在吮手指回味的同時,也不忘盡情採購一番。官也街昔日為葡人居住之地,附近的舊式住宅營造一股濃厚的異國氣氛,吸引不少攝影愛好者前來拍攝。

我們來早了,許多店家尚未營業,有機會一探寧靜的官也街也不錯,誤打誤撞的機緣巧合安排。

晃記餅家 Pastelaria Fong Kei

百年老店「晃記餅家」開業於1897年,最早為中式茶樓,70年代後逐漸轉型為手工酥餅專賣店,至今已傳到第三代,「晃記」招牌首推老婆餅,用冬瓜蓉、芝麻和油蔥製成餡料,香酥可口,其他熱賣的傳統糕餅還有鮑魚酥、雞仔餅,相較於其他伴手禮店都採機械化生產,「晃記」每天都在店內現場製作酥餅,堅持傳統精神。

莫義記大菜糕 Gelatina Mok Yi Kei

大菜糕即是傳統小吃“燕菜”,類似果凍,「莫義記」開業超過80年,清涼退火的大菜糕不但可解暑清熱,還可舒緩喉嚨不適,老闆也把傳統大菜糕加以改良,除了原味大菜糕,還有燕窩大菜糕、巧克力、椰子、榴蓮等新口味。

莫義記大菜糕的燕窩口味菜糕。

很多時候,很多事真是靠緣份。

為了消磨時光,走出官也街來到附近隱藏在小巷內的二樓手信店。

店內設有一個戶外小角落供顧客書寫明信片並附代郵服務。

再次回到官也街,當下時間約中午時分,街道上開始出現人潮。

誠昌飯店 Seng Cheong

「誠昌飯店」從以前的小店面,靠著一碗水蟹粥發跡,成為澳門氹仔的熱門餐館。水蟹粥的水蟹保證使用當地蟹,澳門蟹生長於鹹淡水交界,蟹味鮮甜,肉質鮮美爽口。以水蟹、膏蟹、肉蟹3種澳門本地蟹精華熬煮的水蟹粥,上桌時香氣撲鼻,還有帶殼螃蟹和金黃蟹膏,灑上少許蔥花,每一口都很清甜,除了美味粥品,招牌菜豉椒蒸大鱔、椒鹽田雞、金沙大蝦、酥炸鯪魚球、墨魚丸拼盤,烹煮得很夠味。

水蟹粥 Fresh crab congee

水蟹粥因為混合了蟹膏而呈金黃色,煮化了的米粒鮮甜滋味,好吃到讓人久久不忘。氹仔官也街上的「誠昌飯店」水蟹粥,以大火熬煮的蟹粥清香入味,蟹甜粥香,吃過難忘。

山度士葡式餐廳 O Santos

山度士的裝潢充滿葡國特色,食物以葡式烤乳豬最有名,一份有四件,肉質很細緻,乳豬皮又薄又脆。

葡式烤沙丁魚 Portuguese Grilled Sardines

葡式烤乳豬 Portuguese Roasted Suckling Pig

這道手工繁複的料理,常成為家庭聚會餐桌上的海派料理,製作時先把多種葡式秘方、醃酒一起塞入小乳豬的肚子裡,然後用鹽巴與香料塗抹豬皮,遵循古法碳烤而成,和中式的乳豬風味、口感都大不相同,可說是非常傳統的葡國家庭料理。豬皮吃起來不脆,但有種特殊嚼感,肉質甘甜卻不膩,十分適合下酒。

六記粥麵 Lok Kei Noodle

「六記粥麵」並不在這次訪澳門的美食名單上。

我是被「米其林」這三字慫恿至此。

來到這裡,開始後悔,店員說這個時間正值他們的用膳時間,我們得等。。

我們想不通,為何不安排員工輪班休息呢?

倘若非得全部人一起吃飯,那何不在店外豎立晚休的告示牌?

於是,我們就坐在員工隔壁桌,看著他們有說有笑的享用他們的晚餐完畢,才能點餐。

他們消耗了我人生的30分鐘。

手工竹升麵 Bamboo Noodle

炒蛤蜊 Fried Claims

炸雲頓 Fried Wantan

酥炸鯪魚球 Deep Fried Handmade Mud Carp Fish Balls

澳門許多專賣水蟹粥和手工竹升麵的知名老店,菜單上都會有一道「酥炸鯪魚球」,料理時先將新鮮鯪魚絞碎成肉末,再以鹽巴和胡椒調味,搓成直徑約3公分的魚球,最後再以大火油炸,外酥內Q,魚香滿嘴,與水蟹粥和蝦子竹升撈麵一起享用更是絕配。

有些回憶,收在心底就好。

12年前的滋味,已不復存在。

其實不用品嘗,單是看員工安娣煮麵,已能想像其水準。

我們點了4樣所謂的招牌菜,

手工竹升麵一團糟、炒蛤蜊鹹、炸鯪魚球腥、炸雲頓勉強接受。

我開始懷疑牆上14張米其林認證如何獲得。

旅遊書強烈推薦的「六記粥麵」今天以後將在我們的美食名單除名。

♥️ 澳門4天3夜遊 ♥️

【澳門小旅行】➤➤ 縮影 28.09.2024~01.10.2024

【澳門小旅行】➤➤ Day 4 ➤ 路環 01.10.2024

【澳門小旅行】➤➤ Day 3 ➤ 氹仔 30.09.2024

酒店房費含早餐,總覺得有早餐的住宿就是種享受。

我們活到這把年紀,已經不適合吃苦旅行。

酒店早餐選擇多樣化,供多元種族享用。

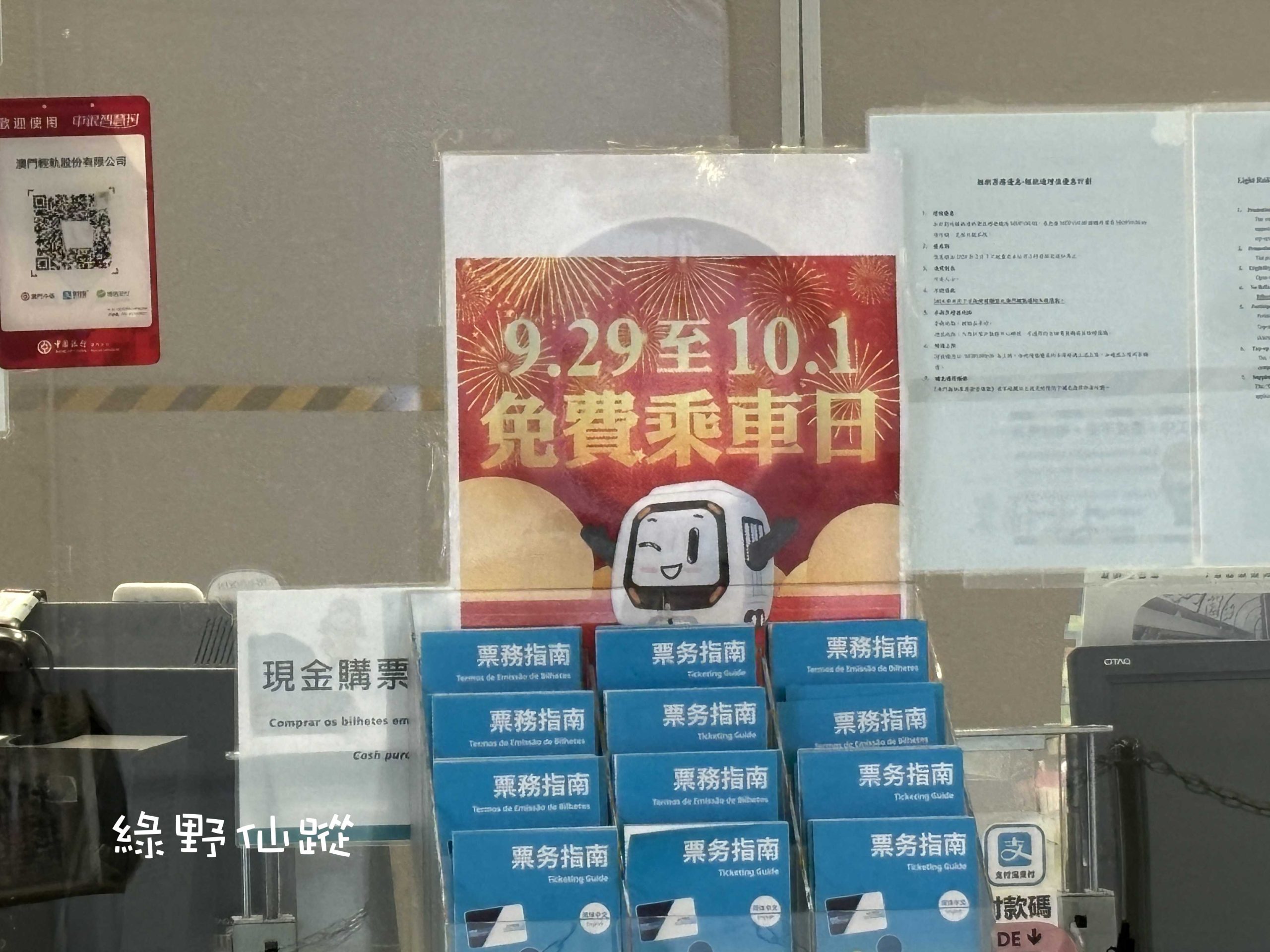

今天第一站搭乘輕鐵到媽閣廟拜拜。

抵澳剛好遇上國慶日長假,享有免費輕鐵乘搭服務。

N年前造訪澳門尚未有輕軌系統,這次是初體驗。

目前只有氹仔線通車,其餘輕軌站仍在建造中。

澳門半島 Peninsula of Macau (Península de Macau)

澳門半島總面積約為9.3平方公里,規劃成5個區域:花地瑪堂區Nossa Senhora de Fátima、聖安多尼堂區St. Anthony’s Parish(三盞燈) / (大三巴)、望德堂區St. Lazarus’ Parish(荷蘭園)、大堂區Sé Catedral(新口岸) / (議事亭前地) ,以及風順堂區(下環)。

媽閣廟屬澳門半島區,從酒店的「蓮花站」至「媽閣站」不過是6個車站的距離。

媽閣廟 A-Ma Temple

媽閣廟為澳門三大古刹之一,另兩座為蓮峰廟及普濟蟬園。建於1488年的媽閣廟,原名媽祖閣,亦稱天后。寺廟背山面海,景色優美,古木參天,整座廟宇包括大殿、弘仁殿、觀音閣等建築。從花崗石牌坊走進寺廟,可循著山麓石階拾級而上,抵達建於巨岩之間、由石窟鑿成的弘仁殿,殿內雕刻色彩鮮豔的海魔神將,正中央供奉著天后,是媽閣廟最古老的建築。從弘仁殿走到寺廟最高處的觀音閣途中,可欣賞山壁上的精彩石刻、騷人墨客題字,登頂之後,即能對著觀音像祈求朝拜。

大殿。

弘仁殿。

觀音閣。

媽閣廟面積不大,求神保佑完畢,即往下一個目的地前進。

從媽閣廟途徑下環街往福隆新街,一路上所見盡是道地人的尋常人生。

澳門豆師傅。

傳說中的「澳門豆師傅」的豆漿喝完會上癮,豆漿豆味濃郁,不帶人造甜味,由於不含防腐劑,建議即日享用。

福隆新街 Rua da Felicidade

位於澳門半島的福隆新街,於1862年至1874年清朝同治年間是澳門最繁盛的商業點,色情、鴉片、賭博等,都曾經是此處的象徵。最旺盛時期曾有60多間青樓,但在二戰之後,澳門政府禁毒禁娼,此處燈紅酒綠、紙醉金迷的情景便逐漸沒落。如今,繁華落盡,商業區也早已轉移,所留下的卻是中國最完整的晚清風格的青樓建築群。在澳門政府的整修下,這些建築群不但得以保留重現風華,更曾是電影場景的取景之處。而當年的商業面向,早已轉型為遊客的手信街、甜品街和餐館聚集地。

福隆新街與我想像的有所出入,明顯是經過一番改造翻新,很多旅遊書推薦的食店,疫情後已消失。

原計劃品嘗的碗仔翅屬另一家,這間並不在我們的美食名單上。

至於為何最後選擇「添發」,完全因為人性的心裡作祟。

當人們看見人龍,尤其店鋪尚未開門營業,直覺就會認為若不是超美味,就肯定超便宜。

因為,所以。

店內空間狹小,這是其中一個排長龍的原因,感覺有點上當了。

食客需搭台,食用速度也得快。

碗仔翅看似選擇多樣,其實不然。

單是《選項1》的碗仔翅與《選項2》的豪華碗仔翅,其食材完全一致,不同之處只是”豪華版“的食材較多而已。

我們就點了《選項1》和《選項2》。

我吃了不明白有什麼原因值得我們頂著大太陽排隊輪候。

咖喱榮。

咖喱魚蛋 Curry fish balls

魚蛋是源自於50年代香港的流動攤販,港澳魚蛋偏向Q彈,魚蛋食材通常採用鯊魚肉,經過一道油炸的程序,讓賣相看起來呈漂亮的金黃色。全澳門最古老的咖喱店「咖喱文」,老闆為道地廣東人,獨創將咖喱結合各種美食的料理,過夜不賣,魚蛋好吃不在話下。

我喜歡的咖喱魚蛋,而著名的「恆友咖喱」相信禁不起疫情的摧毀,已結業,是遺憾。

佛笑樓 Restaurante Fat Siu Lau。

於清末開業的佛笑樓,創立於1903年,是澳門歷史最悠久的餐館。佛笑樓的店名中國味十足,實際上它是不折不扣的西式餐館,雖然是百年老店,但是西餐廳該要有的招待禮儀,店家可是一點也不馬虎。除了乳鴿,佛笑樓的葡國菜亦十分出色,非洲雞、葡式咖喱炒蟹等做得街知巷聞。

石岐燒乳鴿

「佛笑樓」的第一招牌菜,店家選用出生只有22天肉質特別嫩滑的乳鴿,加上百年祖傳秘方炮製,每月賣出將近2,000隻乳鴿,不能不試。

葡式炒蜆 / 炒蛤蜊 Portuguese Clams

一道會隨主廚秘方變化的葡國家常菜,無論是檸檬炒蜆、香草白酒蜆、蒜蓉炒蜆、葡式蜆煲或葡式豬肉炒蜆,各有滋味。葡式炒蜆和中式最大分別是味道較酸,大多用檸檬汁、洋蔥和芫荽等作調味,因此吃起來更鮮甜、清新,更能突顯蜆本身的鮮味。

因為酒店早餐太豐富,剛剛又吃了碗仔翅和魚蛋,「佛笑樓」餐牌上的料理照片,看起來都美味,樣樣想來一份,但實在是沒法多吃,於是只點了最想嘗的「石岐燒乳鴿」,至於「葡式炒蛤蜊」純粹是因為不好意思只點一道菜,蛤蜊量少,我們的胃還負擔得起。

十月初五街 Rua de Cinco de Outubro

澳門的十月初五街,因為香港電視劇《十月初五的月光》在此取景拍攝而廣為人知。這條街的街名歷史是葡人為了紀念1910年10月5日,葡萄牙革命成功,推翻帝制,建立了共和國而命名的。現時十月初五街兩旁有不少售賣澳門特產的手信店,店鋪較傳統,吸引不少遊客前來。

大龍鳳茶樓 Tai Long Fong Casa de Cha

現今古式茶樓已越來越少,大龍鳳茶樓位於澳門十月初五街,有近百年歷史,裝潢保持懷舊風格,有不少以玩雀為樂的人聚在一起。傳統中式點心如馬蹄糕、臘腸卷、雞球大包等,茶樓仍保留舊式茶樓的傳統,在下午設有粵曲茶座時段,品茗聽曲,的確是粵曲迷的樂事。

這是其中一間必嘗的餐館,可是走到這裡,之前吃進肚裡的仍未能消化,於是又成了另一個遺憾。

義順牛奶公司 Yee Shun Milk Company

來到這裡非吃不可的招牌甜品,就是經過兩次加工的「雙皮燉奶」。其好吃的秘訣除了祖傳五代秘方,最重要的是使用自營牧場生產的鮮乳,這些乳牛都是由歐洲與澳洲引進的優良混種,擠出來的鮮乳用來製造燉奶非常濃郁鮮美。冬天拜訪,推薦品嘗「巧手薑汁撞奶」養身潤喉。

雙皮燉奶 Double Boiled Milk Pudding

薑汁撞奶 Ginger Milk Curd

雖然燉奶是每家澳門甜點店菜單上一定有的甜點,但是真要嘗到兩層燉奶皮,只有「義順牛奶公司」才吃得到。「義順」獨家研發的”雙皮燉奶“是隔水加熱蒸兩次,可吃到兩層薄皮,是人間美味。百年前在廣東順德以經營牧場、養牛業起家的「義順」,是以自家珠海牧場的荷蘭、澳洲乳牛所提供的新鮮牛乳製成,口感嫩滑、奶味濃郁。特別一提,冬天的醬汁撞奶,相當暖身,值得品嘗。

這次訪澳門,街道上異常冷清,這是至今我們第一次看到的人潮。

通往大三巴牌坊的路上,有許多星期天休假的女傭和隨團的旅客。

大三巴牌坊 Ruins of St. Paul’s

原本是聖保祿教堂的前壁,本附屬聖保祿學院,教堂創建於1580年,在1595年、1601年兩次發生火災,因此在義大利籍神父主持設計,以及中國、日本技師的配合下,於1602年開始修建。此後經歷30多年的時間,最終於1637年至1640年間完工,成為當時遠東地區最大石造天主教堂。不過,在1835年又再次遭受火災,最後只剩現今所見之前璧,而該地也成了聖保祿學院與教堂的遺址。因大三巴前璧造型頗似中國式牌坊,當地人就以「大三巴牌坊」稱之。在葡文中,「聖保祿」的發音「Sao Paulo」近似中文之「三巴」,「大三巴」即「最大的教堂」。大三巴牌坊由花崗石所建成,寬23米,高達25.5米,上下共有5層。牆面雖是巴洛克風格,但設計與雕刻呈現濃厚的東方色彩。這種中西合璧的牆面,在全世界的天主教堂中,是獨一無二的特殊風格。

大利來記 Dali Lai Kee

50多年歷史的「大利來記」專賣各式豬扒包,以傳統炭火烤製的麵包,包裹獨門醬料醃漬、再用炭火煎炸過的豬排,非常夠味,搭配冰凍奶茶,一冷一熱滋味絕妙。另外也推薦咖喱魷魚魚蛋,咖喱湯汁香辣過癮,魷魚和魚蛋彈性十足,搭配豬扒包便可解決一頓。

豬扒包 Pork chop buns

澳門的「豬扒包」已經變成最普遍的家常小吃,幾乎每家茶餐廳都可吃到這道小吃,從炭烤麵包、甜餐包到波羅麵包都可拿來包豬排吃。

12年前的味道如今只能回味。

若不是親臨此店,我絕對不會相信這是「大利來記」的豬扒包,肉質即硬又乾柴,食不下咽,牙齒都覺得累。

這或許就是連鎖令品質下降所帶來的效應吧。

大家下次來澳門,可以忽略「大利來記」。

戀愛巷 Travessa Da Paixao

大三巴牌坊樓梯左側,沿斜路直走可達。

「戀愛巷」就在大三巴牌坊旁的大三巴右街,這條小巷於上世紀20年代初開闢,目的是連接大三巴牌坊及花王堂,是一條全長只有50公尺的小巷。戀愛巷是澳門其中一個拍照的最佳景點,在日間及晚間拍照更有不同的味道。這裡有一列粉紅色及鵝黃色的歐陸式建築,地面則鋪上葡式石子路。有人說粉紅色代表激情,淺黃色就代表柔情,反映出戀愛巷所包含的兩種愛情。「戀愛巷」街名的由來原來出於翻譯上的誤會,話說葡文「Paixao」即是英文的「Passion(熱情)」,原意是表達對天主的熱情,利馬竇的《葡漢字典》卻把它譯成「戀愛」,於是造就了這個傳奇街名。「戀愛巷」也是眾多電影拍攝場景,由杜汶澤及梁若施主演的《伊莎貝拉》,此劇大部份場景都在澳門拍攝,其中有一幕兩人喝醉後一起夜遊的街道即是在此取景。另外劉德華和舒淇合演的《游龍戲鳳》幾乎已成為澳門旅遊電影的代名詞,場景也選在「戀愛巷」。順道一提,澳門半島有「戀愛巷」,路環亦有一條「情人街」互相呼應。

哪吒廟 Na Tcha Temple

澳門有兩座哪吒廟,一座位於大三巴牌坊,另一座則在不遠處的柿山哪吒廟斜巷。在大三巴牌坊右側的哪吒廟,創建於1888年,後於2000年進行修復,除重新粉飾牆壁,正殿四面牆壁用青磚砌成,磚上還特別抹灰,劃上磚線,製作費工。據說,大三巴區本無哪吒廟,後來瘟疫蔓延,導致居民死亡,當地民眾欲請鄰近的柿山哪吒神到大三巴鎮壓,但遭到柿山居民反對,便自行在大三巴建廟。哪吒廟與大三巴同樣被列為世界文化遺產。而柿山哪吒廟規模同樣迷你,清朝初年建成,比起大三巴牌坊的哪吒廟歷史更久遠。

舊城牆遺址

緊鄰哪吒廟,毫不起眼的牆壁,即是世界遺產之一的「舊城牆遺址」,是葡萄牙人最後一次的築牆遺跡,由泥沙、碎石、稻草和蠔殼粉組成,牆身長約18.5公尺、高5.6公尺、寬約1.08公尺,只開了一個寬1.8公尺、高2.8公尺的洞門讓人穿越。澳門城牆的建造可追溯到明朝隆慶三年(1569年),在澳門的東部、南部與北部,均建有城牆,而要塞處也設有砲台,保衛澳門安全。這城牆就是其中一部分,只是這城牆後方,已被民眾「充分利用」在生活上,説它是古蹟,似乎更有種滄桑感。

玫瑰堂 St. Dominic’s Church

「玫瑰堂」又稱「板樟堂」,是典型的西班牙教堂。主建築共分3層,每層樓的裝飾性圓柱、柱頭的雕刻、白色浮雕都不同,展現17、18世紀華麗的教堂風格,也是葡萄牙在東方普遍採用的建築形式。走進教堂內,右手旁入門處供奉著「航空主保」,時常當空中飛人的旅行者,可在此祈求飛行平安;仰望天花板,教堂正上方的皇冠型圖案就是「玫瑰聖母和聖多明我派」的徵號,可坐在長椅上沉澱情緒,感覺教堂內的莊嚴氣氛、欣賞美麗的彩繪玻璃。

議事亭前地 Senado Square (Largo do Senado)

議事亭前地是澳門居民的集會中心,許多節日和慶祝活動也都在此舉行,廣場正中央有一座圓形的噴泉,每逢特殊節慶期間,就會被妝點成不同樣貌。這座美麗的廣場也被澳門人稱為「噴水池」,這裡不但是澳門的市中心,更是遊客必訪之地。除了因為是市中心,相當熱鬧外,更因為周遭有建於19世紀末至20世紀初,色彩鮮豔且充滿南歐風情的建築,而正方型碎石鋪陳的波浪圖案路面,讓佔地面積達3,700平方公尺的廣場,不管從哪個角度看都很有律動感,這些碎石地板一路延伸至聖母玫瑰堂和大三巴牌坊階梯,成為澳門半島的一大特色。

民政總署

位於議事亭前地正前方,建於1784年,曾為澳門議事公局,2002年改為民政總署辦公處的白色建築,即是民政總署大樓,亦為世界遺產之一。

瑪格烈蛋撻 Margaret’s Café e Nata

蛋撻店以老闆娘瑪嘉烈名字命名,她在1988年時以澳督大廚的秘方烘焙蛋撻侍客,因為太受歡迎,乾脆自己開店。除了每天熱賣的葡式蛋撻,店內也供應早餐,可品嘗芝士麵包、洋蔥麵包、意大利咖啡,以及蔬菜、火腿、鮪魚綜合沙拉盤,還有番茄蔬菜精力湯,吃了元氣十足。

葡式蛋撻 Portugese Egg Tart

澳門「葡式蛋撻」以麵粉、蛋黃、鮮奶油製作,奶味濃、蛋香足,多層次的酥皮吃起來爽口,不僅口感紮實,而且香氣十足,不過熱量很高,建議適量享用。

亞美打利庇盧大馬路(新馬路) Avenida de Almeide Ribeiro

人來人往、車潮擁擠的澳門半島市區,有一條知名的珠寶街「亞美打利庇盧大馬路」也稱「新馬路」。對於珠寶首飾有興趣的朋友,可來此比價。新馬路上還有一些老字號手信店,例如「咀香園」專售傳統糕點、餅乾、蜜餞、花生糖、豬肉乾,伴手禮可一次買齊。

沙利文餐廳 Restaurante Solmar

創立於1961年的「沙利文餐廳」,是澳門數一數二的老牌葡菜餐館。(Solmar)在葡萄牙文中,「Sol」代表太陽,而「mar」象徵海鮮,一如餐廳所洋溢的南歐氣氛。這裡初時只是政界名流的私人會所,採高級會員制度,專門接待政商名流,後來才對外開放。餐廳在80年代即被法國飲食文化協會給予法國美食大會肯定,近年則被澳門土生葡人美食聯誼會頒布特別會員榮譽,在澳門傳統葡國餐廳頗具份量。「沙利文」的廚師及侍應生全在餐館數十年以上,對餐館有強烈的歸屬感,故沙利文能一直保持水準,多年來吸引無數遊客光顧。招牌菜焗葡國雞,選用兩斤半的新鮮雞,配料有葡國紅腸、水欖、雞蛋,相當豐富,並以40多種東風亞香料炮製而成。而另一道招牌菜炸馬介休球,廚師把馬介休「撻」至起絲,令肉質更美味。至於「沙利文」的特色甜點木糠布丁,香滑忌廉夾著餅乾碎,味道獨特。Sangria水果酒,內有新鮮黃梨、蘋果、檸檬皮及香橙等,酸酸甜甜很開胃。

葡澳道地味

400多年前葡萄牙人繞行非洲好望角、印度洋、東帝汶、馬六甲海峽來到澳門,不但引進正統的葡萄牙料理,也將多國飲食精華和香料帶來澳門,與當地傳統烹煮技術交融後,成為獨特的澳門菜,且每家餐館都有獨門秘方,即使同一道菜,滋味也大不相同。

葡國雞 Purtuguese Chicken

馬介休魚 Dried and salted cod

「馬介休」譯自葡萄牙文Bacalhau,其實就是鹹鱈魚。從前葡萄牙人為保存魚肉的新鮮而用鹽巴醃漬,越道地的葡萄牙餐館,這道料理就越鹹,不過後來減低鹹味稍有改良,鹹鱈魚空運到澳門後,要以清水浸泡20多個小時才能入菜。數百種馬介休的作法中,以炸馬介休球、薯絲炒馬介休最受歡迎,合格的「馬介休球」須油炸火候得宜,且吃得到魚絲纖維和馬鈴薯甜味;而以馬鈴薯絲、洋蔥,用橄欖油熱炒後,口感亦絕佳。

木糠布丁 Serradura Pudding

澳門最傳統、普遍的葡國甜點,製作方式是將磨碎的馬利餅乾屑,加上甜奶油、巧克力粉層層鋪疊後,最頂層澆上香濃的蛋黃奶油和棕色糖粉,食材和製作方法雖然簡單,但可嘗到濃濃奶油,口感香滑,又能吃到餅乾,難怪曾在澳門掀起一陣熱潮。

「沙利文餐廳」的侍應生的服務態度實在令人無言,料理的美味指數也屬一般,不過不失,所謂的葡國雞跟我們新馬一帶的咖喱雞沒什麼不同。我很注重一間餐館的服務,如果店家重視食客,其整體水準通常不會太差,這頓葡國餐令人失望。

客房外白天的風景。

不論是道地人或外國遊客,星期天的水上樂園玩客亦不多。

疫情真的重創澳門,若不是仍能靠賭場吸引遊客,相信澳門的旅遊業很難繼續生存。

我有點訝異眼前所見,下一次再踏上澳門機場抵境廳,希望不會是下一個龍年。

♥️ 澳門4天3夜遊 ♥️

【澳門小旅行】➤➤ 縮影 28.09.2024~01.10.2024

【澳門小旅行】➤➤ Day 4 ➤ 路環 01.10.2024

【澳門小旅行】➤➤ Day 3 ➤ 氹仔 30.09.2024

【澳門小旅行】➤➤ Day 2 ➤ 澳門半島 29.09.2024